Le sujet est à retrouver ici : Culture générale EDHEC-ESSEC 2019

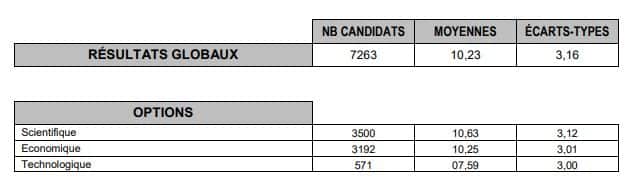

Les statistiques

Le rapport de jury

Attentes du jury

La principale difficulté du sujet proposé cette année a probablement été de sembler trop facilement convertible en d’autres questions plus générales. Les termes précis de la question posée, sa forme même presque curieuse de tautologie qui n’en est pas une (elle n’est pas loin de ressembler à cette plaisanterie bien connue : quelle est la couleur du cheval blanc d’Henri IV ?) ont été laissés de côté pour donner libre cours à différentes manières de restituer les connaissances assimilées pendant la préparation aux concours.

Ainsi a-t-il été frappant de constater que, dans leur très grande majorité, les candidats ont assimilé tout au long de leur devoir « perdre la mémoire » et « oublier » sans se demander un seul instant si une telle différenciation valait d’être envisagée. Une analyse rigoureuse du sujet impliquait au moins de se poser la question.

Cette précision dans l’analyse peut passer par la mise entre parenthèses des connaissances acquises, que les candidats cherchent en général à « placer », quitte à déformer ou à occulter le sujet, au profit d’une prise en compte de la dimension pour ainsi dire existentielle de celui-ci, dimension qu’on peut d’ailleurs retrouver dans à peu près tous les sujets de culture générale.

Il suffirait en effet de décrire l’expérience de ce qui se passe quand on dit que l’on « perd la mémoire » pour se rendre compte que l’on n’emploie pas exactement cette expression avec le même sens que « oublier ». C’est la répétition – et l’extension – de l’oubli qui nous fait dire « je perds la mémoire », ce qui décrit, bien plus que la privation d’un contenu quelconque (j’ai oublié une date, un nom, où j’ai mis mes clefs, etc.), la dégradation progressive ou brutale d’une faculté. Quand on « perd la mémoire », on perd moins des souvenirs que la capacité, la faculté d’aller les chercher. Et c’est parce que la mémoire est une puissance que l’on perd, avec elle, solidairement, autre chose qu’elle seule.

L’oubli, au contraire, semble faire partie d’un fonctionnement sain de la mémoire, qui n’est pas seulement une faculté de rétention, mais aussi de sélection, d’organisation, impliquant une mobilité, une capacité à aller et venir, à tantôt mettre en lumière et tantôt laisser dans l’ombre, en fonction des impressions passives ou des besoins de l’action.

Cela ne signifie naturellement pas que l’oubli n’entrait pas dans le champ du sujet, mais que la prise de conscience par les candidats d’une telle différenciation relevait du travail de précision dans la lecture du sujet que l’on attend d’eux, et pouvait d’autant mieux valoriser leur dissertation qu’il s’est trouvé dans les faits rarement accompli.

Oubli, perte de mémoire, ces phénomènes ont eux-mêmes des degrés. Entre le léger affaiblissement portant par exemple sur la mémoire des noms (affaiblissement souvent normal plutôt que pathologique, bien qu’il puisse être vécu comme angoissant) et, à l’extrême, la maladie d’Alzheimer (où le sujet est lui-même inconscient de la destruction de sa mémoire), il y a bien des nuances, et des situations très diverses.

Peu de candidats ont su le remarquer, parce qu’ils ont préféré se raccrocher directement aux références étudiées pendant l’année plutôt que prendre le temps de réfléchir à l’expérience de ce que c’est que perdre la mémoire, et de la décrire.

Outre l’empilement de références, un autre écueil occulte la dimension existentielle du sujet : le jeu formel sur les termes, la volonté de montrer que l’expression est contradictoire ou n’a aucun sens, et que l’on « ne peut pas perdre la mémoire », comme si aucun phénomène ne correspondait à cette expression. Là encore, méthodologiquement, il est plus fécond de prendre appui sur l’expérience que de la nier.

Cela permet en particulier de préciser la nature de ce dont on parle, de distinguer différents niveaux dans l’usage des concepts. Au-delà des pertes de mémoire individuelles, apparaît le thème de la mémoire collective, et avec lui les questions liées au « devoir de mémoire ». Mais on entre là sur un terrain où les différences – et les oppositions – potentielles entre mémoire et histoire, ou entre mémoire psychologique et mémoire technologique, méritaient d’être davantage présentes à l’esprit des candidats qu’elles ne l’ont été.

Curieusement très peu cité, le texte du mythe de Theuth dans le Phèdre de Platon expose un paradoxe encore vivace aujourd’hui : celui d’une « mémoire » technique, d’une capacité de rétention extérieure, qui risque peut-être d’affaiblir notre mémoire psychologique, voire de nous la faire perdre, en nous dispensant de l’exercer. Quel type de mémoire faudrait-il alors le plus redouter de perdre ?

Conseils aux futurs candidats

En règle générale, les candidats ont pris la notion en bloc et sont passés d’une signification à une autre insensiblement. Or les réponses esquissées à la question posée ne pouvaient que dépendre du sens que l’on donnait à ses termes, sens qui peut et doit évoluer au cours du devoir, pour aboutir à un travail de distinction et de précision conceptuelles, faute de quoi on se trouve conduit à soutenir (c’est au fond le chemin suivi par beaucoup de copies) qu’il est nécessaire, qu’il est vital, qu’il est sain de perdre la mémoire… quelques pages après avoir énoncé que quand on perd la mémoire on perd tout, jusqu’à son identité personnelle. La différenciation des niveaux (individuel/collectif, oubli normal/dégradation pathologique, pertes subies/sélection volontaires) permettait au moins d’avancer sans se contredire totalement.

Plusieurs candidats ont prêté attention à la notion de perte et un peu plus rarement ont dégagé la notion d’enjeu. L’enjeu, c’est ce que l’on perd quand on perd la partie – la perte démultipliée par une première perte. La question a une tonalité dramatique ; elle peut sembler placer la mémoire au centre du système psychologique des facultés, voire du monde social. Le sujet pouvait inviter à s’interroger sur les ressorts de cette angoisse, sur son caractère spécifiquement contemporain ou non, et à déterminer une juste mesure dans la représentation et l’usage de la mémoire, comme ont su le faire de très bonnes copies.