L’économiste de chez Natixis Patrick Artus s’associe une nouvelle fois avec Marie-Paule Virard pour une réflexion tout à fait dans le programme car elle traite notamment des entreprises et de leur gouvernance, du capitalisme actionnarial et des inégalités : des thèmes probables pour les épreuves d’ESH 2019.

Paru en 2018, Et si les salariés se révoltaient ? est un ouvrage plus que jamais d’actualité. Changer de système par la révolte est une envie que beaucoup ont de nos jours. Les gilets jaunes se mobilisent massivement car il y a une souffrance collective et de la colère chez les salariés. Il faudrait un nouveau modèle inclusif européen qui se soucierait davantage des parties prenantes de l’entreprise, et moins des actionnaires.

Les défauts du système capitaliste actuel

Les salariés partagent les risques, mais pas les profits

Ce n’est pas aux salariés d’assumer les risques, ce sont plutôt les actionnaires qui doivent les supporter. Le salarié devrait être protégé et recevoir chaque mois un salaire fixe qui ne dépend pas de la conjoncture économique, tandis que la rémunération des actionnaires devrait suivre davantage les fluctuations économiques. Mais ce qui se passe dans le capitalisme actuel, c’est que les actionnaires veulent à tout prix conserver leurs dividendes, quitte à demander aux salariés de porter les risques. Aujourd’hui, les salariés sont en première ligne quand les entreprises sont en difficulté. Leur situation est de plus en plus précaire et instable. Malheureusement, ce ne sont plus les dividendes qui s’ajustent en fonction de la conjoncture, ce sont plutôt les salaires.

Dans ce contexte, une contrepartie est indispensable : « Si les salariés participent à l’amélioration de la situation des entreprises lorsque celles-ci traversent une mauvaise passe, si la protection de l’emploi est faible, il serait naturel que, symétriquement, ils bénéficient de leur prospérité lorsque tout va bien. » Or, ce n’est pas ce qui se passe actuellement dans l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques). L’argent gagné par une entreprise en période de croissance est soit gardé, soit reversé dans les poches des actionnaires, mais il ne va que très rarement vers les salariés. Il n’y a pas un bon partage des profits.

Les inégalités sont devenues trop grandes

Nous sommes dans une « winner-take-all society ». Selon OXFAM en 2018, les 1 % les plus riches détiennent aujourd’hui 82 % des richesses mondiales. De plus, en 2016, les PDG des plus grandes sociétés américaines cotées en Bourse ont reçu un salaire annuel moyen de 14,3 millions de dollars, soit 265 fois plus que l’Américain moyen. Et si les ultra-riches gagnent trop, la pauvreté reste conséquente dans le monde, même dans les pays développés. Au sein de l’OCDE, il y a maintenant en effet plus de 15 % de la population qui vit sous le seuil de pauvreté (c’est-à-dire qui détient moins de 60 % du revenu médian).

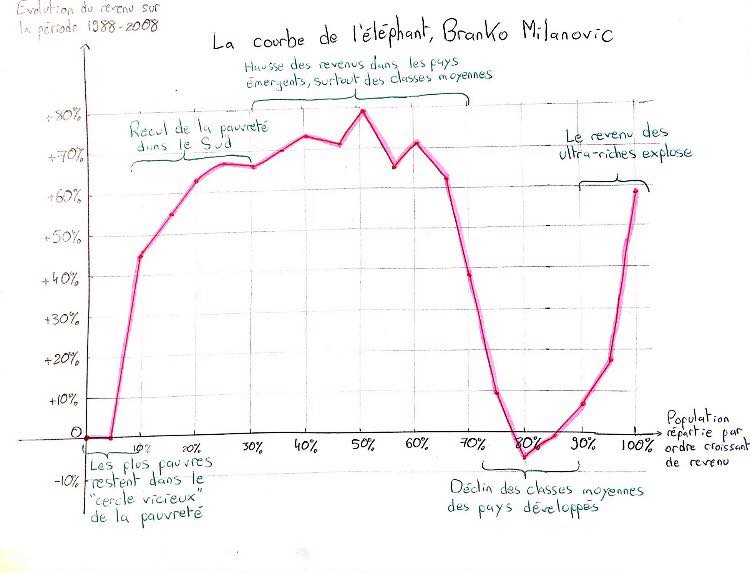

La courbe de l’éléphant de Branko Milanovic montre très bien ce phénomène d’enrichissement des plus riches et de la stagnation des revenus des classes moyennes et populaires occidentales. En abscisses, les terriens sont distribués par ordre croissant de revenus. En ordonnées se trouve la progression en pourcentage des revenus entre 1988 et 2008. Elle montre que les 10 % les plus pauvres de la planète ont vu leurs revenus stagner (le derrière de l’éléphant). Dans le même temps, les revenus des classes moyennes des pays émergents ont augmenté de 70 % en 20 ans (le dos de l’éléphant). En revanche, les classes moyennes des pays développés sont les grandes perdantes de la mondialisation car leurs revenus ont même décliné (l’avant de l’éléphant) ! Mais le fait le plus marquant est que sur cette même période, les ultra-riches ont capté une grande part de la croissance des revenus (la trompe de l’éléphant).

La théorie du « ruissellement » n’est qu’un mythe

La théorie du « ruissellement » (trickle down en anglais) s’appuie sur le fait que les plus riches investiraient pour favoriser l’innovation et ainsi créer des emplois, réduire la pauvreté et les inégalités. Ainsi, les très riches seraient un facteur de croissance économique quand ils deviennent de plus en plus riches car leur richesse ruissellerait sur le reste de la population. Or, selon Artus et Virard, dans les grands pays de l’OCDE, la hausse des profits n’a aucunement financé un supplément d’investissement des entreprises au cours des 20 dernières années. Le fait que les très riches s’enrichissent n’est pas un facteur de croissance supplémentaire.

Comme le souligne le pape François : « On nous promettait que, lorsqu’il serait plein, le verre déborderait et que les pauvres en profiteraient. En fait, on a vu que, lorsqu’il était plein, le verre s’agrandissait comme par magie et que rien n’en débordait pour les pauvres. » On se rend compte que les riches ont tendance à garder cette manne supplémentaire, conformément à la théorie keynésienne.

Beaucoup de nouvelles craintes pour les salariés

La menace de l’intelligence artificielle

À l’université de Pékin, le robot Xiaoyi a été configuré selon la méthode de l’apprentissage profond (deep learning en anglais). Ce robot a bachoté pendant plusieurs mois comme un préparationnaire pour finalement réussir haut la main le concours d’entrée au cursus de médecine. Dans ce contexte, les humains craignent d’être « débranchés » par les machines. Cette crainte est ancienne et la haine contre les machines modernes était déjà présente au début du XIXe siècle (mouvement luddite, révolte des canuts…).

Les machines deviennent si performantes que certains croient à la « fin du travail », pour reprendre le titre de l’ouvrage de 1997 de Jeremy Rifkin. Par exemple, l’historien israélien Yuval Noah Harari prédit dans Homo Deus qu’il arrivera un moment où les algorithmes n’auront plus besoin d’être contrôlés par des humains, période à laquelle les entreprises préféreront les machines intelligentes aux humains.

La robotisation mène à une bipolarisation

La robotisation fait des dégâts considérables. Acemoglu et Restrepo ont montré qu’en 17 ans, le nombre de robots dans l’industrie a été multiplié par quatre aux États-Unis. Or, chaque robot introduit sur le marché du travail pour 1 000 personnes détruit en moyenne six emplois ! Selon les deux auteurs, cela a conduit à une destruction de 670 000 emplois et à une baisse des salaires légèrement inférieure à 1 % dans l’industrie manufacturière.

De plus, la robotisation renforce la bipolarisation du marché du travail. En effet, les emplois peu qualifiés sont indubitablement très menacés par la robotisation et la rente est principalement captée par le capital. À cause de la robotisation, le partage de la valeur ajoutée se déforme donc de plus en plus au profit du capital et au détriment du facteur travail. Il y a une bipolarisation du marché du travail : les emplois intermédiaires déclinent au profit d’emplois aux deux extrémités du spectre (pas qualifiés et très qualifiés).

Les bienfaits de la « destruction créatrice » et du « déversement sectoriel » n’existent plus

La théorie de la « destruction créatrice » de Schumpeter (Théorie de l’évolution économique, 1911) stipule que le vieux a vocation à disparaître au profit du neuf. Les industries vieillissantes et peu productives devraient ainsi laisser place à de nouveaux secteurs plus productifs. Alfred Sauvy est ensuite allé plus loin en développant dans La Machine et le chômage en 1980 sa théorie du « déversement sectoriel », selon laquelle le progrès technique améliore la productivité dans un secteur en expansion et engendre un transfert de certains emplois peu productifs vers d’autres emplois qui gagnent en productivité. Ceci entraîne alors une montée en gamme, une augmentation du nombre d’emplois et un enrichissement de la population.

Cette théorie fonctionnait pour expliquer les phénomènes d’industrialisation, puis de tertiarisation. Mais ce n’est maintenant plus du tout le cas. Les services ont beau remplacer les métiers du secteur industriel, la croissance et l’emploi n’augmentent pas pour autant. Les emplois de l’industrie sont remplacés par des emplois dans les services domestiques peu qualifiés, moins productifs et moins bien payés. En 20 ans, dans l’OCDE, l’industrie est passée de 17 % à 12 % de l’emploi total ; tandis que les services peu sophistiqués ont augmenté de 63,5 % à 67 %. On a donc le sentiment que les emplois créés ne sont que des mauvais emplois.

Pour un nouveau capitalisme européen

Priorité à la formation

La France glisse doucement vers le bas de gamme. Le niveau des compétences de la population est encore trop faible et si nous ne faisons rien, la France sera rapidement condamnée à être une économie bas de gamme, ce qui signifie perte de parts de marché, désindustrialisation, chômage et appauvrissement. La formation et l’éducation devraient ainsi être considérées comme la grande cause nationale.

En France, le taux de chômage des peu qualifiés s’élève à 17 %, alors que celui des individus qualifiés n’est que de 5 %. Il faut donc une formation professionnelle pour les peu qualifiés afin d’améliorer leur employabilité et de les ramener à l’emploi. Il est important d’accompagner l’ensemble des actifs pour leur permettre d’évoluer en compétences et de ne pas être coincés dans une trappe à pauvreté. On compte en France deux millions de décrocheurs, il faut leur offrir une seconde chance !

Changer la gouvernance des entreprises

La théorie du « shareholder » (actionnaire) a longtemps dominé. En 1970, Milton Friedman explique que « la responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits » et que son objectif doit être de satisfaire l’intérêt de ses actionnaires. Mais comme le montre la théorie du « stakeholder » (partie prenante) de Roman Freeman en 1984, il ne faut plus uniquement considérer les intérêts de l’actionnaire, mais ceux de toutes les parties prenantes d’une entreprise (dirigeants, salariés, clients, sous-traitants, fournisseurs, créanciers, consommateurs…).

Il faut reprendre le contrôle du capital de nos entreprises. Pour ce faire, il faut que le capital des grandes entreprises européennes soit détenu par des Européens. Or, 35 % des actions cotées de la zone euro sont encore détenues par des non-résidents, qui sont principalement américains. L’entreprise n’appartient pas à ses actionnaires, elle n’appartient à personne. Les décisions des entreprises devraient être prises de façon plus démocratique. Il faut généraliser la présence des salariés dans les conseils pour qu’ils participent à la gouvernance de l’entreprise.

Empêcher la catastrophe

Il y a un risque de nouvelle crise, qui s’explique notamment par un niveau de dettes très élevé. En 20 ans, la dette publique du bloc OCDE est passée de 70 % à 115 % du PIB en valeur. Mais cette dette publique n’est pas le seul problème. La dette totale (dette publique + dette des ménages + dette des entreprises) ne cesse de grimper, passant de 190 % du PIB en valeur en 1996 à 260 % aujourd’hui dans l’OCDE. Avoir une dette aussi élevée n’est pas soutenable et c’est pourquoi il faut trouver des solutions pour la limiter dans les années à venir.

« Marx avait raison », ainsi commence la conclusion. En effet, à une période où la productivité ralentit et où il y a une pression à la baisse sur les salaires, à tel point qu’on pourrait parler d’un « salaire de subsistance », il est possible de refaire appel à la théorie marxiste. Aujourd’hui, les salariés ont toutes les raisons pour se révolter (baisse du pouvoir d’achat, précarité, déclassement social…). Il faut désormais une révolte collective pour entraîner une nouvelle dynamique au capitalisme et ainsi donner tort à Marx.